近年、高齢者の不動産売却が増えています。その中でも多いのが、お子様がいても相続せずに売却してしまうという例です。理由としては、

「年金が少なくて固定資産税や修繕費が払えない」

「子供に相続しても使い道がないからいらないと言われた」

等々、個々で違いますが、要するに持っているメリットがないから売却と言うことでしょう。

理由はどうあれ、せっかく築き上げてきた資産を売却するわけですので、本人だけではなく、お子様の方も「ちゃんとした価格で売却して欲しい!」と思うところです。

ただ、実際にはご高齢者である本人が不動産会社に何から何まで丸投げしてしまい、結果的に、「相場より安く売却することになってしまった」と言う方も多いと思います。

売却した資金も年金代わりになる訳ですので、お子様の立場からしても適正な価格で売却して欲しいですね。

親が不動産を持っていて売却を考えている方も自分で不動産を所有している方も、後々のことを考えて不動産の評価額についての知識をつけましょう。

そこで、今回は不動産売却時に確認するべき、不動産評価額について書いていきます。

不動産評価額にはたくさんの指標がある。

日本には不動産価格の評価をする複数の指標があります。その指標が、『固定資産税評価額』、『公示地価』、『基準地価』、『路線価』、『実勢価格』です。

それぞれ不動産を評価する時に使われる指標ですが、使われ方と計算方法に違いがあります。

不動産評価額は単純に不動産価格の相場を知る為にも使われますが、固定資産税や不動産取得税、相続税や贈与税などの税額を出す為にも使われます。

ここからは、上記の指標の使われ方や評価額の調べ方や計算方法について説明していきます。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは言葉の通り、固定資産税を出す上での基準価格となるものです。

固定資産税は毎年1月1日時点の土地、家屋を所有するものに対して課税される税金であり、『固定資産税評価額×1.4%(税率)』で算出します。

固定資産税評価額の使われ方

固定資産税評価額は固定資産税以外にも都市計画税や登録免許税、不動産取得税の算出にも使われます。この評価額は納税の基準になるだけではなく、売却相場を知る際にも参考になります。

後ほど説明する実勢価格については地域や個別の不動産によりますが、概ね固定資産税評価額を70%で割った金額と言われています。

例えば、固定資産税評価額が3,500万円の土地があったとすると、その土地の実勢価格は大体『3,500万円÷0.7(70%)』=5,000万円ほどになると言うことです。

逆に言うと実勢価格の70%が固定資産税評価額とも言えます。

固定資産税評価額の調べ方と算出方法

現在、すでに不動産を所有している方については、次の方法で調べることができます。

- 『固定資産税の納税通知書を確認』

- 『固定資産税台帳を閲覧』※納税者本人、相続人、賃借人のみ可能。

- 『固定資産評価証明書を取得』

これは自治体(役所)の担当者が物件の細部まで確認して算出しています。

稀に担当者の算出ミスで評価額が通常より高くなったり、低くなったりすることがありますが、評価額については、不服があれば役所に対して異議申し立てができます。

評価額の算出方法については、建物と土地で変わります。

建物の場合、建築素材、構造、用途などを考慮した再建築費評点数を計算し、その点数に築年数による減価率を掛けて計算します。

評点数1点あたりの価格は市町村が決定します。

建物については日本の場合、築年数が経つにつれ価値(評価)が下がる為、固定資産税も安くなり減価償却が終わり、税務上の価値がゼロになると固定資産税は建物に対しては掛からなくなります。

土地の場合、地目によって評価方法が決まっています。地目とは、宅地や田、畑、山林などの土地の用途(使い道)を表すものです。

例えば宅地であれば、エリアごとに標準的な宅地を選定し、売買実例価格をもとに「路線価」を決定します。これは市役所の窓口やネットで調べることができます。

次に、その路線価をもとに、一筆の宅地に対して建物同様に評点をつけていきます。この評点に市町村で決めた価格をかけた額が土地の評価額です。

公示地価とは

国土交通省が発表する、毎年1月1日時点での土地価格です。

地価公示法に基づき、全国で約26,000カ所に設定された標準値が評価の対象で、毎年3月中旬頃に1㎡当たりの価格が発表されます。

公示地価の使われ方

土地の取引価格のおける指標であり、公共事業用地の仕入れをする際に基準となる価格です。一般的に正常価格とも言われるように、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

実務上の土地の売買において価格を決める際はもちろん、土地の相場価格の値動きに関しても大きな指標となる価格です。

公示地価の調べ方と算出方法

公示地価の算出は、国土交通省の土地鑑定委員会が決めた標準値を、2人以上の不動産鑑定士が鑑定し評価を出し、その結果を土地鑑定委員会が審査し、最終的な公示地価が決定します。

価格を出すのはあくまで不動産鑑定士ですので、通常使われる算出方法と言うのはありません。

公示地価は国土交通省のWebサイトで調べることができます。

エリアごとに検索できるようになっているため、簡単に調べることができます。

基準地価とは

公示地価と似ているものに基準地価があります。基準地価とは各都道府県が発表する毎年7月1日時点での土地価格のことです。

国土利用計画法に基づいて、全国2万カ所以上の「基準値」を調査対象として評価します。毎年9月20日ごろに1㎡当たりの価格が発表されます。

基準地価の使われ方

公示地価同様、土地取引の際の指標となる価格です。

実際、公示地価と基準地価で大きな乖離が生まれることはほとんどありません。

基準地価の調べ方と算出方法

公示地価と同じく国土交通省のWeb サイトで調べることができます。

算出方法についても基準値1カ所につき一人以上の不動産鑑定士が評価する形になります。

調査して取りまとめる機関が国なのか都道府県なのかの違いだけで、実際に鑑定するのは不動産鑑定士ですので、評価の内容としては公示地価とほとんど変わりがありません。

路線価とは

路線価とは毎年7月1日に国税庁が発表する価格のことです。

路線価と言う言葉の意味は、簡単に言うと、「道路(公道)の価格」です。

国税庁が相続税や固定資産税を割り出すときに、一つ一つの土地を調査するのは面倒という理由で付けられたのがこの路線価であり、道路に価格をつけてその道路に面している土地の評価額を算出しやすくするための価格です。

路線価の使われ方

路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があり、それぞれの税額を計算する為に使うものになります。

要するに、それぞれの税額を決める為の評価額のもとになるのが路線価です。

先ほど説明した固定資産税評価額についてもこの固定資産税路線価をもとに算出されます。

路線価の調べ方と算出方法

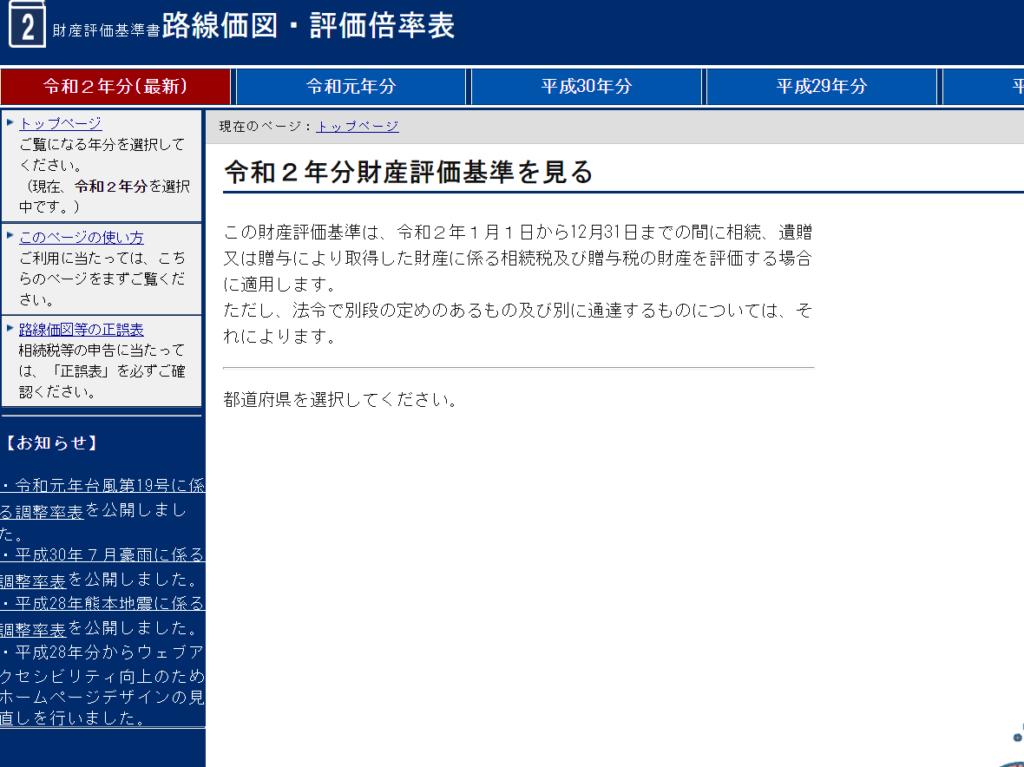

路線価は国税庁の Web サイトで調べることができます。

こちらについてもエリアごとに詳細に調べられるようになっています。

以下をご覧ください。

この「1,080C」の1,080と言うのが1㎡当たりの価格を表し、Cと言うのが相続したときの借地権割合を表します。

| 記号 | A | B | C | D | E | F | G |

| 借地権割合 | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |

※借地権割合とは借地上の不動産を相続したときの借地権の評価額(価値)を出す為に使われるものです。

路線価は1㎡当たりの面積を千円単位で表示していますので、この道路に面している土地であれば1㎡当たり108万円と言うことになります。

実際に計算する場合は、接道している部分は路線価の数値となりますが、土地が道路から奥に向かって伸びているため、奥行きの距離により補正がかかります。

これを奥行補正率と言い、国税庁で定められています。

1 ㎡当たりの路線価=路線価×奥行補正率

土地全体の路線価=1 ㎡当たりの路線価×土地面積(㎡)

奥行き補正の分まで含めると少し複雑ですが、興味がある方は是非正確な数値を出してみてください。

実勢価格とは

実勢価格とは実際の土地取引における価格のことを言います。

今まで説明してきたような公的機関が査定を取って決めているものではないリアルな価格です。

土地取引が行われると、その取引データは国土交通省に集約されます。

そのデータから、土地の所在地を特定されない形で土地の価格や広さ、建築条件などの情報が公表されており、ここの価格のことを実勢価格と呼びます。

実勢価格の使われ方

実勢価格は実取引を集約した価格である為、不動産を取引する上で最も参考となる価格です。

不動産会社に不動産査定をしてもらうと、根拠として多く出てくる言葉がこの実勢価格です。

実勢価格は公示地価や路線価のような公的な価格と比べて高くなることが多いですが、そのような公的価格を査定する時にも実勢価格が使われています。

実勢価格は最も実用的な価格であると言えます。

実勢価格の調べ方と算出方法

実勢価格は、過去の取引と言うことで、国土交通省の「土地総合情報システム」で調べることができます。

調べたい地域の取引事例をすべて見ることが出来る為、とても便利です。

価格だけでなく、面積や土地の形、前面道路の情報なども出てくる為、自分が所有している土地と照らし合わせて、参考にすることができます。

算出方法については、個別具体的な数字となる為、難しいですが所有している土地と似ている物件を探して自分で査定することができます。

あくまで過去の取引であり、土地についても一つとして同じものはないため、実勢価格通りに売れるとは限りませんが、かなり具体的な数値が出せると思います。

まとめ

さて、ここまで不動産評価額について書いてきましたが、如何でしたでしょうか。それぞれの指標が何を表していて、どういった役割をするのかご理解頂けたのではないかと思います。

不動産の売却は知識を持っているのと持っていないのでは売却結果に相当な差が出ます。

取引自体が高額になる為、数百万円単位の損をしてしまう可能性も低くはありません。

売却をお考えの方は事前にしっかりと知識をつけることをお薦めします。

また、もし今の売却を考えていなくても、自分もしくはご親族が所有している不動産価値を知っておくことは将来的に役に立ちます。

今までなんとなく払っていた固定資産税の額についても一旦、目を通して本当に妥当な額なのか疑ってみるのも良いかも知れません。

この記事を読んで不動産評価についての知識をつけ生活に活かしていきましょう。